BEYOND A REASONABLE DOUBT

Adversaire acharné de la peine de mort, un rédacteur en chef décide de «monter un coup» avec un de ses journalistes : fabriquer des preuves l’accusant d’un crime afin de dénoncer une erreur judiciaire…

Fritz Lang questionne ici la frontière entre innocence et culpabilité, grâce à un scénario extrêmement habile. Une œuvre unique, avec une fin inoubliable...

Dernier film américain de Fritz Lang, Beyond a Reasonable Doubt, ingénieusement titré L'Invraisemblable Vérité par le distributeur français, provoqua, chez les spectateurs qui le virent dans la continuité chronologique de l'oeuvre de Fritz Lang, un choc, un ébranlement comme on en ressent quelques-uns dans une vie de cinéphile. Après La cinquième victime, Lang avait donc trouvé le moyen d'accentuer encore l'abstraction de son style, d'universaliser et de radicaliser un peu plus son propos. Comme cela arrive souvent chez les grands réalisateurs hollywoodiens, le film se trouvait relié au précédent par des décors similaires et le personnage central interprété par Dana Andrews pouvait être aisément considéré comme identique dans les deux oeuvres : ainsi Beyond a Reasonable Doubt continue logiquement La Cinquième victime, mais avec un budget plus modeste, un nombre plus restreint de personnages, d'acteurs brillants, de décors et de lieux.

Pour le reste, Beyond a Reasonable Doubt obéissait au principe secret qui régit la plupart des films de Lang, à savoir une antinomie essentielle entre la volonté d'épuration du style poussée ici à l'extrême et une extraordinaire profusion de péripéties, surprises, retournements en tous genres aux conséquences et aux prolongements incalculables. Beyond commence comme une étude sociale (sur le sujet controversé de la peine de mort) et progresse à la vitesse de l'éclair et sans même qu'on s'en rende compte vers la fable philosophique et métaphysique. Cette fable exprime, par une série de détours labytinthiques et enveloppants, l'universelle culpabilité de l'homme et cherche à rendre évidente, avec une rigueur impitoyable, l'appartenance de tous les personnages à cette race maudite qu'est pour Lang la race humaine. Protagonistes et comparses sont présentés ici dans un luxe incroyable d'arrière-pensées, de gestes, d'attitudes et de comportements troubles qui suscitent peu à peu chez le spectateur une méfiance, une inquiétude, une perplexité extrêmes. Elles ont loin de s'épuiser avec l'apparition du mot "fin" sur l'écran. Cependant le plus stupéfiant paradoxe du film est ailleurs : il tient dans le fait que ces personnages et plus spécialement le héros (Dana Andrews) appellent de la part de leur créateur (Lang) un regard où le mépris le plus absolu et une compassion d'ordre tragique coexistent, coïncident absolument. A cet égard, il est nécessaire de rappeler que Beyond se range parmi ces films dont l'ultime retournement, venant après beaucoup d'autres, exige qu'on le voie au moins deux fois, la deuxième vision étant pour ainsi dire partie intégrante de la première. C'est lors de cette deuxième vision que Dana Andrews, dans les plans qui par exemple le montrent accablé dans sa cellule après la révélation de la mort du patron du journal, apparaît comme le parfait et impersonnel héros tragique que Lang a toujours cherché à représenter.

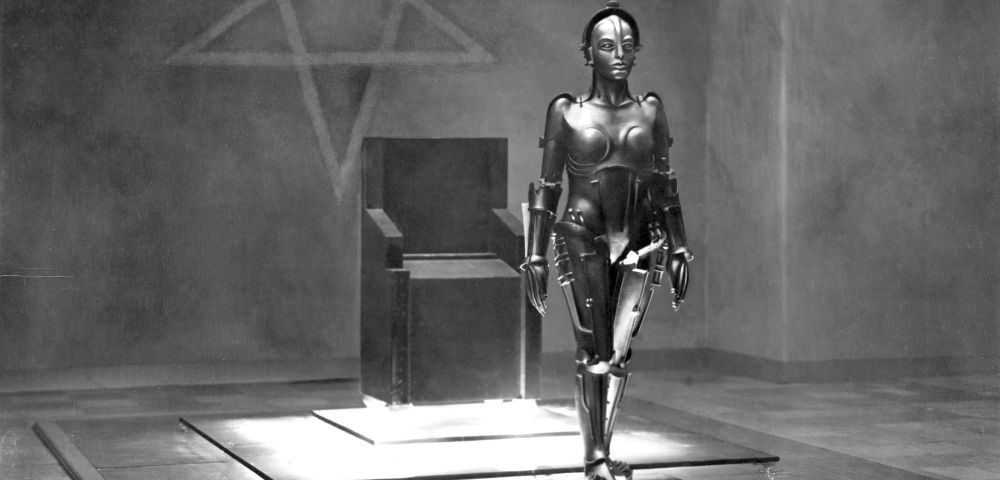

A la première vision, il porte le poids de son innocence non reconnue; à la deuxième vision, il porte le poids de sa culpabilité inévitable, et c'est un poids encore plus lourd. Dans un univers révélé sans innocent, le coupable, qui ne peut échapper à sa condition, apparaît soudain comme la victime d'une sorte de malédiction tragique et universelle. A cause de cela, le spectateur, l'ayant jugé, ne peut plus le condamner sans reconnaître en lui , que cela lui plaise ou non, un frère de race. La peine de mort devient le châtiment métaphysique, inévitablement juste et injuste, promis à chaque être vivant. Les derniers retournements (Garrett croyant échapper à la mort par la découverte posthume d'une lettre de Spencer puis reperdant ses chances de survivre par sa bévue et par l'aveu et la "trahison" de sa fiancée) sont pour lui autant de supplices ajoutés à sa condamnation. Toute l'action du film se déroule dans des décors volontairement neutres (il y a du génie dans cette neutralité) qui non seulement expriment avec une précision implacable les les différentes atmosphères des lieux représentés, mais mettent en valeur avec un relief inouï les moindres gestes des protagonistes. Voir par exemple la stylisation de la vulgarité cupide de Barbara Nichols, de la violence contenue de Dan Seymour ou du comportement à demi frigide de Joan Fontaine. Lang en est arrivé à ce point de maîtrise où la description de chaque personnage, l'évolution globale de l'intrigue mais aussi un très grand nombre de plans isolés contiennent intégralement son propos. Ainsi ce plan où Joan Fontaine examine les photos calcinées devant un décor de façade grisâtre percée d'orifices plus sombres (les fenêtres de l'immeuble d'en face) qui ressemblent aux débris qu'elle regarde. On est ici plongé dans un univers à la Metropolis, mais normalisé, banalisé et néanmoins complètement asphyxié. Cet univers ne possède même plus cette monstruosité spectaculaire et scandaleuse qui pourrait nous avertir de son horreur, tant le décor et l'action qui s'y passe se sont intégrés parfaitement l'un à l'autre. Il s'agit d'un monde en ruine dont on a même oublié qu'il est en ruine.

Jacques Lourcelles, Dictionnaire du Cinéma, Les Films, collection Bouquins