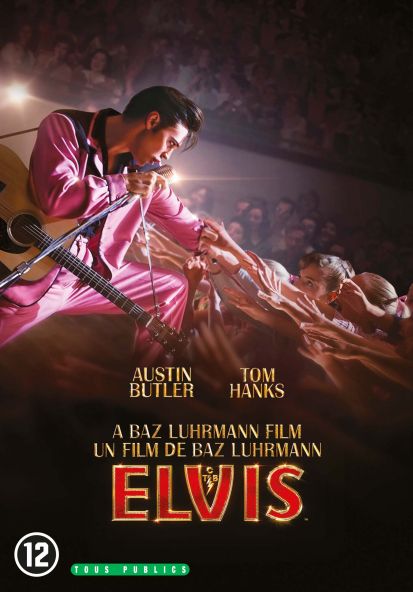

Elvis

La vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à travers le prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker…

Porté par Austin Butler, bluffant dans le rôle du rockeur, et une réalisation folle de Baz Luhrmann (Moulin Rouge !), ce biopic captivant raconte, outre la destinée du King, l'évolution des mœurs dans l'Amérique puritaine des années 1950.

En lien avec : PRISCILLA

Il y a des récits de la vie d’Elvis Presley qui commencent à Memphis, Tennessee, berceau de la musique du King. Le film de Baz Luhrmann, lui, débute à Las Vegas – une manière d’annoncer d’entrée de jeu que le ton ne sera pas au purisme rock’n roll, mais plutôt à la grandiloquence, au kitsch, à la flamboyance et à l’outrance. C’est aussi ça, Elvis. Le réalisateur de Moulin Rouge n’allait de toute façon pas s’emparer du genre biopic pour raser les murs et signer l’énième portrait impersonnel d’une star de la musique. Presley étant qui il est (le roi des rois, l’entertainer originel, celui par qui a tout a commencé), il fallait lui bâtir un monument à sa démesure. Pas un biopic de plus, non : le biopic des biopics.

Mais avant même la débauche sonore et visuelle, il y a au cœur d’Elvis une idée dramaturgique passionnante. Celle d’avoir confié le récit, en voix off rétrospective, au grand méchant de l’histoire, comme dans ces Disney récents, type Maléfique ou Cruella, où un fameux villain donne sa version des faits. Faites entrer le Colonel Tom Parker (Tom Hanks, englouti sous les prothèses), narrateur non fiable de la geste elvisienne. Les amateurs d’histoire pop connaissent bien ce haut gradé : de la même façon qu’Elvis aurait "inventé" le rock, le Colonel Parker a écrit les Tables de la loi du show-business, dans ce que celui-ci a de plus cynique et mercantile, vendant des tombereaux de disques de son poulain, façonnant son image, l’emmenant au sommet, avant de lui briser les ailes et de l’enfermer dans une prison dorée. C’est un outil narratif extraordinaire : toute l’histoire d’Elvis, toutes ces images d’Epinal, sont revues à l’aune de la tension entre le chanteur et son manager : l’explosion rock du mitan des fifties, les provocations sexuelles, l’affolement des ligues de vertu, la parenthèse cinéma risible des sixties, l’extraordinaire comeback télévisé de 68, les seventies végassiennes et bouffies.

En relisant la légende à l’aune de la dialectique Elvis/Parker, Baz Lurhmann raconte plus qu’un chanteur : un pays tout entier, constamment tiraillé entre des forces contraires. Dieu et le Diable, le blues et la country, les Blancs et les Noirs, l’art et le commerce, le show et le business. Le Colonel Parker lui-même percevait cette dualité, en l’appliquant aux entertainers, partagés selon lui entre leur côté « showman » (artiste, sincère, s’offrant au public) et leur côté « snowman » (roublard, arnaqueur, bonimenteur). Presley émerge de cette fresque en super-héros pop, qui parvenait à résoudre les contradictions culturelles de l’Amérique. Ce miracle se fit au prix d’un pacte faustien, exposé dans la première partie du film, la plus exubérante, qui nous promène dans une espèce de boule à neige géante, fête foraine séduisante et cauchemardesque, comme une version comédie musicale de Nightmare Alley. Il y a a priori quelque chose de troublant à voir surgir cet Elvis quelques mois seulement après le film de Guillermo del Toro, qui questionnait lui aussi la dimension mortifère du l’art du spectacle américain, mais il n’y a en fait pas de hasard : la version 1947 de Nightmare Alley était parait-il le film préféré du Colonel Parker…

Baz Luhrmann finira par lever le pied dans un troisième acte plus classique, où le film devient un drame humain très émouvant, succession de scènes oppressantes, qui montre Elvis prisonnier, n’évoluant plus que dans des lieux clos (l’hôtel Intercontinental, les banquettes arrière des limousines, sa chambre à coucher de Graceland). De très beaux moments qui s’apprécient aussi comme une sincère entreprise de réhabilitation d’une période honnie de la vie du King. Mais c’est dans sa première heure que le cinéaste donne véritablement sa note d’intention : hystérique et grandiose, à prendre ou à laisser, atomisant les conventions casse-bonbons du biographical picture, s’affranchissant de la réalité historique pour raconter non pas les faits et gestes d’un homme mais pour faire ressentir physiquement aux spectateurs d’aujourd’hui ce que fut véritablement Elvis pour le public des années 50. C’est pour ça que, dans la séquence extraordinaire où le petit gars de Tupelo devient un phénomène de scène, il nous semble trop fardé, que son costume de scène est d’un rose aussi voyant, que les guitares sonnent un peu trop glam rock. Ce n‘est pas à ça que Presley ressemblait en 1954, mais c’est comme ça que les gens le voyaient, le percevaient.

Partant de ce pari esthétique, Baz Luhrmann peut alors tout se permettre : des raccourcis biographiques et musicaux qui feront s’étrangler les spécialistes, des débordements amoureux envers son sujet tenant de la pure hagiographie. Pas grave : le tout est au service d’un film euphorisant, le meilleur de son auteur depuis Moulin Rouge, qui redonne à l’icône Presley une stature et une importance qu’il avait fini par perdre, à force de caricatures. Dans le rôle-titre, Austin Butler est au diapason : fidèle à son modèle, reproduisant superbement sa façon de bouger, il est lui aussi dans un au-delà du biopic, jamais dans l’imitation mécanique, s’envisageant plutôt comme une couleur supplémentaire sur la toile bariolée du cinéaste. On sort du film exténué, grisé, tout en sachant qu’on vient de se faire balader dans un tour de manège piloté par des forains très expérimentés. Le film, au fond, questionne la manière même de l’art de son auteur. Baz Luhrmann est-il un showman ou un snowman ? Les deux, mon Colonel…

Frédéric Fouberet, Première