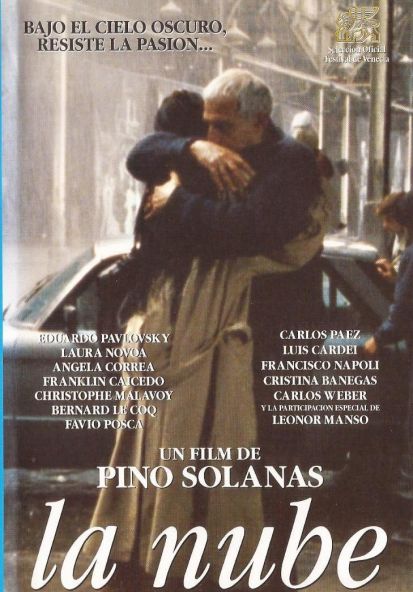

La Nube

Le théâtre, aujourd'hui dans un ancien dépôt de banlieue, était jadis une institution culturelle révolutionnaire. Et Max, son directeur charismatique (Eduardo Pavlovsky), un comédien méphistophélique, le penseur contestataire de sa génération révoltée. Mais aujourd'hui, à Buenos Aires aussi, ce sont les fonctionnaires de la culture qui font la pluie et le beau temps. Loin des coulisses de ce pouvoir, dans les lieux théâtraux menacés de ruine, les troupes luttent contre la désaffection du public, les coupures d'électricité et le manque de liquidités. Au-dessus de la ville plane La Nube, le Nuage, d'où tombe une pluie diluvienne depuis plus de mille six cents jours. Une pluie qui imprègne chaque geste des citoyens qui ne peuvent plus décider s'ils doivent lutter de front contre l'orage ou se laisser mener à reculons par les événements.

Dégoûté par la situation argentine de l’époque (1998), Solanas écrit et réalise une charge sans nuances, mais, bien évidemment, qui ne ressemble à rien d’autre. Le choix de la métaphore multiple signe son originalité : plutôt qu’un pamphlet, même s’il est présent, le cinéaste matérialise des expressions ou des sentiments. C’est ainsi que, puisque le monde marche à reculons, on verra les gens et les voitures circuler à l’envers. Si l’avenir est sombre, le nuage du titre ne quittera plus l’Argentine, et la pluie sera continue. Certes, le procédé est d’autant moins léger qu’il se répète, mais la colère de Solanas, réalisateur engagé depuis toujours, n’admet pas la demi-mesure. Ou plutôt il garde sa subtilité pour d’autres aspects, ce qui concerne l’humain.

Ce que vise le film, c’est l’ensemble des signes d’une modernité capitaliste et l’incapacité du gouvernement à s’occuper des gens et de la culture. De l’abrutissement télévisuel à l’appât du gain, c’est notre monde qui est jugé et condamné, sans appel. D’autant que les responsabilités sont diluées et que chacun s’accroche à son poste en jugeant qu’il fait au mieux. Les séquences qui mettent en scène la bureaucratie sont cruelles et drôles, directement inspirées de Kafka : les archives sont un labyrinthe de papier, les décisions judiciaires sont annulées par décret. Au bout du compte ce sont les hommes qui sont broyés et là encore, le constat est amer : en suivant quelques destins individuels, Solanas multiplie les échecs et les désespoirs. Enrique meurt sans avoir touché sa pension, Fulo la brésilienne est obligée de devenir escort-girl avant de repartir, Lucas le chanteur se réfugie à l’hôpital psychiatrique... Les vies brisées s’accumulent et les seuls qui s’en sortent sont ceux qui ont accepté de jouer le jeu du pouvoir ; Cholo, qui a abandonné le théâtre pour la télévision, peut donner de l’argent et être récompensé et, évidemment, les nombreux pantins du pouvoir s’accrochent à leur semblant de pouvoir.

Solanas, s’il s’indigne avec force, garde toute sa tendresse pour les résistants ; le film se termine d’ailleurs par la phrase : « il faut résister » et une chanson dont le refrain répète : « dire non ». Et parmi les personnages principaux, il y a surtout Max, le directeur du théâtre, porte-parole évident du réalisateur, qui représente la pureté de l’art, au détriment de sa vie (voir les reproches de sa fille). Cabotin, colérique, injuste, il fait de la sauvegarde de son théâtre un enjeu vital. C’est que pour Solanas, le théâtre (et le cinéma) a pour fonction de dire le vrai dans un monde faux : les différentes séances montrées dans le film sont des quasi-monologues adressés aux spectateurs et qui moquent le pouvoir. On retrouve là une tradition ancienne, qui passe par les bouffons shakespeariens. (...)

François Bonini, AVoir ALire