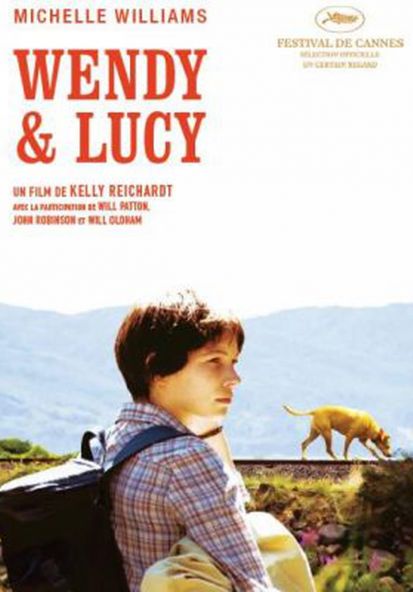

Wendy et Lucy

Wendy, accompagnée de son chien Lucy, a pris la route de l'Alaska dans l'espoir de trouver un petit boulot et commencer une nouvelle vie. Mais sa voiture tombe en panne dans une petite ville de l'Oregon…

Après Old Joy, la cinéaste de Portland Kelly Reichardt confirme, dans ce portrait d’une fille sur la route avec son chien, son talent pour les ballades lo-fi.

Eternelles vertus du “less is more”. A bien des égards, Wendy & Lucy est un “petit” film : durée courte, budget étique et, surtout, humilité du récit et de la forme. Mais par sa façon de redéployer à modeste échelle contemporaine des mythologies américaines comme celles du hobo, du road-movie, voire du western, par son subtil sous-texte politique, par la justesse de son filmage et du jeu des acteurs (l’androgyne Michelle Williams à la tête d’un excellent casting), par son talent à faire sourdre l’émotion sans pathos ou à ramener l’esprit de résistance à une dimension intime, Wendy & Lucy est un grand petit film, équivalent ciné du rock lo-fi.

Figure cardinale du lo-fi, Will Oldham tenait l’un des rôles principaux de Old Joy, le précédent film de Kelly Reichardt. On recroise ici le barbu Oldham le temps d’une scène, de même que l’on retrouve la respiration particulière de Old Joy, une façon de ne pas appuyer son propos, mais dans un cadre scénaristique plus dessiné. Wendy et Lucy ne forment ni un couple de lesbiennes, ni un duo de copines. Il s'agit d’une jeune femme et de sa chienne. C’est la première surprise du film que de considérer un animal comme un personnage à part entière jusqu’à lui faire les honneurs du titre. Fille de la petite-bourgeoisie banlieusarde, Wendy a quitté son Midwest pour trouver du boulot en Alaska, sorte d’eldorado mental, contrée où le marché de l’emploi est supposé être plus ouvert. Mais sa voiture tombe en panne dans un bourg de l’Oregon. La réparation coûte cher, Wendy n’a pas les moyens. Elle est coincée sur la route de son projet. Ses problèmes ne s’arrêtent pas là : laissée attachée quelques minutes devant une épicerie le temps de faire quelques courses, Lucy disparaît. Wendy vient de perdre sa meilleure compagne, sa partenaire de route, et c’est un déchirant mélo en sourdine.

Kelly Reichardt brosse un portrait précis et subtil de son personnage. Wendy n’est pas une clocharde céleste, elle ne pratique pas la route et la zone par idéalisme poétique ou politique, ni parce qu’elle vient du quart monde. C’est une jeune fille issue de la classe moyenne qui cherche un job et se retrouve dans la mouise, comme des millions de gens – et encore plus depuis la crise. La cinéaste accumule les détails concrets : comment Wendy veille à rester propre en se lavant dans les toilettes de stations-service, ses tentatives de négociation du prix du dépannage, les distances qu’elle prend avec les zonards du coin, le petit vol qu’elle commet par nécessité… Si Kelly Reichardt reprend le mythe du hobo, c’est pour le démythifier, et le féminiser. Il y a quelque chose de Rosetta dans cette jeune femme. Wendy est sans doute moins pauvre, moins guerrière, plus éthique, moins prête à tout pour s’en sortir que sa devancière wallonne, mais on sent en elle la même fierté ontologique, le même courage, le même bloc d’endurance.

Autour de Wendy, le monde est bucolique et âpre, tranquillement impitoyable (intéressant contraste entre la douceur avenante d’une bourgade et la brutalité de la loi de l’argent), mais un maigre tissu de microsolidarités se fait jour : un vigile qui se prend d’amitié pour Wendy, lui parle, lui prête plusieurs fois son téléphone portable, demande des nouvelles de Lucy ; un garagiste prêt à lui faire un prix ; des employées de la fourrière prévenantes.

Wendy & Lucy ne se drape pas de grands discours ou d’effets de manche, il prend la politique à sa racine, au niveau fondamental des individus et de leurs difficultés quotidiennes. On pourrait dire aussi que c’est un film “grassroots”, comme ces collectifs qui ne prétendent pas changer le monde ou conquérir Washington mais ont l’ambition d’améliorer au moins leur proche environnement, leur quartier, leur village. Ce genre d’ambition, modeste, ne se poussant pas du col, n’en est pas moins… ambitieux. Et c’est exactement là que se situe la réussite de ce film et de Kelly Reichardt, dans l’adéquation parfaite entre moyens et projet, intentions et résultat, récit et filmage, propos et style. Oui, grand petit film.

Serge Kagansky, Les Inrockuptibles