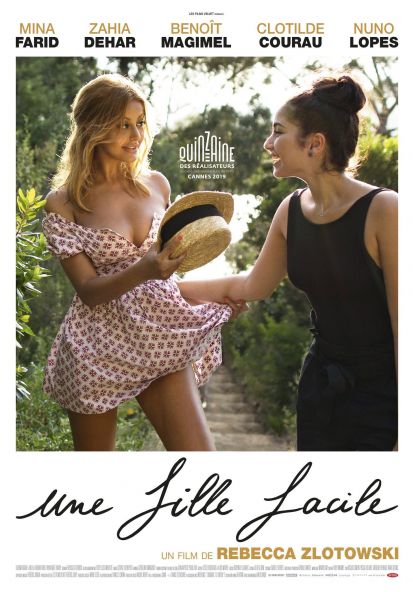

Une fille facile

Naïma a 16 ans, vit à Cannes chez sa mère. Sofia, sa cousine, débarque dans sa vie et la bouscule. La jeune fille découvre avec admiration le côté liberé de Sofia, ses aventures et ses envies de luxe...

Primé à la Qinzaine des réalisateurs, ce récit sensible et résolument féministe pulvérise les stéréotypes de genre.

(...) Zahia Dehar incarne Sofia, une jeune Parisienne qui, après la mort de sa mère, débarque à Cannes chez sa cousine Naïma (Mina Farid), 16 ans, en formation dans les cuisines d’un luxueux hôtel de la ville où sa mère est femme de chambre. Un soir, elles montent dans le yacht d’un milliardaire brésilien, Andres (Nuno Lopes), qui a accosté dans le port de la ville. A son bord, Philippe (Benoît Magimel), dont on découvrira que la présence a priori amicale n’est pas épargnée par la domination de classe. Sofia a très vite une liaison avec Andres, attisée notamment par les possibilités matérielles que lui offre cette rencontre. Naïma observe les agissements de sa cousine, partagée entre réticence et admiration.

Réminiscences

Le film est émaillé de nombreuses citations et références cinématographiques, aucunement anecdotiques. Au tout début, par exemple, Sofia-Zahia marche sur une plage tandis que des gros plans détaillent quelques parties de son corps, exactement comme l’ouverture de la Collectionneuse de Rohmer. Andres et Philippe ont quelque chose d’un peu anachronique, comme sortis d’un film des années 60, tels de lointains cousins des nantis oisifs et désabusés que sut si bien dépeindre le scénariste Paul Gégauff dans Plein Soleil de Clément ou les premiers Chabrol (A double tour, les Godelureaux). Ailleurs, un rêve sensuel avec des oursins convoque Dalí et Buñuel. Et puis surtout, il y a la nonchalance et la diction de Zahia Dehar, qui font irrésistiblement penser à Brigitte Bardot, en particulier dans deux films ensoleillés auxquels on songe beaucoup : Et Dieu créa la femme de Vadim et le Mépris de Godard.

Loin d’être de nostalgiques clins d’œil aux cinéphiles, ces réminiscences, qu’il importe peu de reconnaître, permettent de jauger le présent - cinématographique autant que social - à l’aune d’une mythologie que le film ravive avec une grâce étonnante. Et pourquoi ça marche ? Avant tout parce que Zahia Dehar se révèle formidable. Non pas comme une simple imitatrice de Bardot, mais comme une incarnation contemporaine de ce mélange de naturel et de sophistication qui rendit en son temps l’actrice si moderne et déconcertante. Serge Daney écrivait que dans le film de Vadim, Bardot faisait sonner creux tous les hommes. Soixante ans plus tard, dans une autre Côte d’Azur, Zahia Dehar fait à son tour sonner creux une certaine idée de la masculinité : carafes de whisky et gros cigares, fatuité désabusée et luxe décomplexé, cynique domination sous un masque pseudo-libertaire…

Revanche

Parce que le film ne juge jamais son personnage, il fait aussi sonner creux tout le moralisme qu’une figure comme Zahia Dehar peut éveiller en ces temps parfois puritains. Avec panache et détachement, Sofia vit ce que certains assimileraient à de la prostitution comme une forme de souveraineté, presque comme un acte politique : répondre au mépris de classe et à la phallocratie en se servant chez les hommes riches. Sans illusions, elle sacrifie le romanesque sur l’autel de la lutte des classes. Et il faut qu’il se dégage d’elle beaucoup de candeur pour qu’elle ne paraisse pas le moins du monde cynique lorsqu’elle dit : «Pour moi, les sentiments, ça ne compte pas du tout. On doit jamais rien attendre, on doit toujours tout provoquer par nous-mêmes.» Bien sûr, ce qui nous touche ici, c’est aussi ce que Zahia Dehar paraît dire d’elle-même à travers Sofia (même s’il faudrait se garder de les confondre), qui relève d’une autre forme de revanche : celle d’une jeune fille lavée de la boue de la presse people pour révéler au cinéma une certaine grandeur.

Mais le film est aussi très drôle, l’attitude déconcertante de Zahia Dehar n’étant pas dénuée de puissance comique. Et il est constamment doux, malgré la violence sous-jacente. Comme si les voix (basses) des acteurs et les musiques de Caetano Veloso, Debussy ou Chet Baker s’accordaient à ce mélange d’indolence et de mélancolie qui rend cette néoactrice si émouvante.

Marcos Uzal, Libération