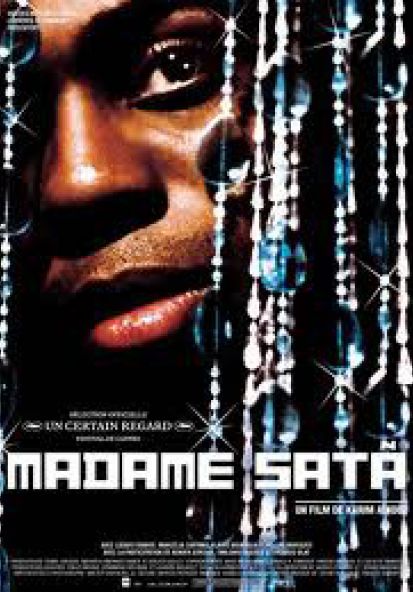

Madame Sata

Madame Sata s'inspire librement du personnage de Joao Francisco DOS SANTOS (1900-1976), plus connu sous le nom de "Madame Sata", un homme noir d'1m78 et 88 kilos de muscle. Tour à tour malandrin, travesti, bagarreur, cuisinier, héros, taulard, père adoptif de sept enfants, Sata a passé la plupart de sa vie dans les rues chaudes de Lapa, le Montmartre des Tropiques, le Rio bohémien. Madame Sata est le portrait de ce personnage explosif et complexe, à la fois maître généreux, traître cruel et amant dévoué. Ce film retrace également l'émergence de la culture afro-brésilienne urbaine et vibrante du Rio de Janeiro des années qui suivirent l'abolition de l'esclavage au Brésil (1888)...

Meilleure Première Œuvre, Meilleure Direction Artistique, Festival de La Havane ; Meilleur Film, Festival de Chicago ; Meilleur Interprétation Premier Rôle ; Meilleur Film de Fiction, Meilleur Scénario, Meilleure Photographie, Meilleur Interprétation Premier Rôle, Festival de Cinéma Ibéro-Américain de Huelva.

La vie de João Francisco dos Santos, alias Madame Satã, plus grand malandrin de Rio, terreur des policiers, habitué des prisons et sacré trois fois «Reine du Carnaval»…

Pour son premier long métrage, produit par Walter Salles (dont il a été le co-scénariste) et son frère Karim Aïnouz s’est attaqué à une figure légendaire et inexplorée de la culture brésilienne. Sans être une biographie au sens strict, le film tente de cerner le moment où, dans le sang et la douleur, João se mue en ce qui allait devenir un mythe populaire, égérie des marginaux : madame Satã. (…) La réalisation est de grande qualité. L’image, contrastée, saturée, travaillée, restitue avec justesse l’ambiance à la fois sordide et chaleureuse, violente et généreuse des bas-fonds de Rio, où se côtoient, dans les mêmes corps, le rêve et le crime, la lie et les anges. (…) Lázaro Ramos, qui interprète João, exprime avec talent le caractère antagoniste du personnage, prisonnier de ses sautes d’humeur, écartelé entre ses haines et sa tendresse, ses coups de sang et son goût du beau (avec un malaise d’autant plus aigu qu’il n’a pas «les mots pour le dire»). (…)

Marguerite Debiesse, L’Annuel du Cinéma 2004