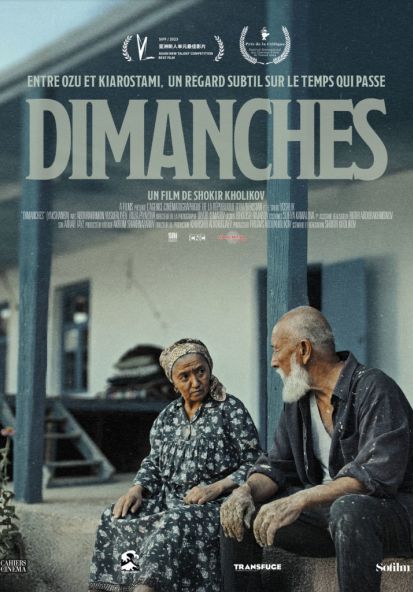

Dimanches

Un couple de paysans âgés vit paisiblement dans un petit village de la campagne ouzbek où il travaille la laine. Peu à peu, son existence se voit bouleversée par les sollicitations de ses deux fils, qui insistent pour faire pénétrer la technologie chez eux malgré leurs réticences – et avec une idée derrière la tête : démolir la vieille maison qu’ils habitent pour en construire une nouvelle, afin que le plus jeune fils, ayant réussi à l’étranger, puisse en faire sa résidence secondaire…

Avec Dimanches, son premier long-métrage, le jeune cinéaste ouzbek Shokir Kholikov livre une œuvre d’une maîtrise époustouflante et d’une beauté poignante, qui tend à l’universel.

Magnifiquement interprété par Abdurakhmon Yusufaliyev (le vieil homme) et Roza Piyazova (son épouse), le couple de paysans au centre du récit invente avec subtilité un archétype aussi touchant que réaliste : lui, bourru et contemplatif, quoique passablement machiste et capable d’accès de colère que son cœur peine à contenir ; elle, travailleuse et douce jusqu’au sacrifice, conciliante et pragmatique.

En suivant leur quotidien au fil des saisons, Dimanches nous dévoile les gestes ancestraux de leur admirable artisanat. Leur travail est montré dans ce qu’il a de plus noble : des gestes traditionnels, consciencieux et habiles, chargés d’une humanité qui touche au cœur. Communiquant par un langage laconique qu’il s’est manifestement créé au fil des ans, ce couple hors du temps porte en lui tout ce que représente à la fois la vieillesse, la complicité, la distance au monde, avec une tendresse farouche, qui peine à s’exprimer devant la perspective de la mort.

Scrutant cette vie qui s’écoule en dehors d’un monde extérieur qui cherche à la réduire à son usage, la caméra de Shokir Kholikov (et de son remarquable directeur de la photographie, Diyor Ismatov) parvient à traduire d’infimes mouvements de l’âme, des sensations qui affleurent, indicibles, à travers des gestes élémentaires mais remplis de sens et une démarche d’auteur au sens le plus riche.

À la fois scénariste, réalisateur et monteur, Kholikov affirme dans ce premier long-métrage un style qui semble parfois renvoyer au meilleur du cinéma iranien (l’aspect faussement « documentaire » des premiers films d’Abbas Kiarostami ou de Jafar Panahi) ou à la placidité paysagiste, dense et souveraine, d’un Nuri Bilge Ceylan. Cet étonnant mélange d’empathie, de délicatesse et d’humour débouche alors sur une forme de « réalisme symbolique », où chaque image déborde d’une poésie brute, nue, d’une force d’émotion rare.