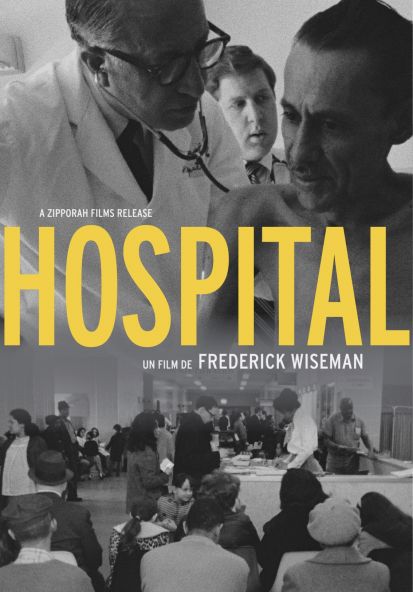

Hospital

1970. Jour et nuit, le service des Urgences du Metropolitan Hospital de New York voit arriver de nouveaux patients. Cardiaques, diabétiques, cancéreux, alcooliques, drogués, accidentés, les malades défilent entre les mains des médecins, des infirmières ou des psychiatres. Il leur faut tous ensemble affronter les règlements, la disponibilité des ressources et les contraintes d’organisation, qui décident souvent de la nature des soins.

ENTRETIEN AVEC FREDERICK WISEMAN

Extrait du livre Frederick Wiseman, à l’écoute de Laura Fredducci, Quentin Mével et Séverine Rocaboy — Playlist Society, 2017 — disponible en librairie.

Après vos 3 premiers films réalisés entre 1967 et 1969, vous travaillez tout de suite à un nouveau film, consacré à un hôpital de New York et à ses urgences. Pourquoi avez-vous choisi ce sujet et cet endroit ?

Le film qui suit High School est Law and Order ; Hospital vient ensuite. Dans l’idée de poursuivre mon travail sur les institutions, l’hôpital me semblait central : beaucoup d’émotions, la présence de classes sociales différentes, etc. À cette époque, le Metropolitan était le seul hôpital public où convergeaient tous les cas urgents entre la 42e et la 125e rue. Cette année-là, ils ont géré 600 000 cas en moyenne. Je me disais simplement que les situations pourraient être intéressantes.

Vous partez à nouveau avec une équipe de trois personnes ?

Oui, j’ai changé de cameraman à partir de mon précédent film, Law and Order, et j’ai travaillé avec lui pendant assez longtemps — jusqu’en 1978 : William Brayne.

Comment avez-vous procédé pour obtenir l’autorisation de tourner partout ?

J’ai écrit au directeur de tous les hôpitaux publics de New York en expliquant ce que je voulais faire. Il m’a répondu favorablement et m’a proposé deux endroits : le Metropolitan et un hôpital à Brooklyn. J’ai visité les deux et j’ai préféré le Metropolitan. Beaucoup de classes sociales différentes s’y retrouvaient. J’ai passé une journée dans les urgences et dans la clinique située au même étage, j’ai rencontré quelques jeunes médecins. Mais la vraie recherche se fait au tournage et presque tout est le fruit du hasard.

Quels étaient vos horaires, comment s’organise le tournage ?

Le tournage a duré un mois, on a tourné presque tous les jours — l’hôpital est toujours ouvert, contrairement à l’école. On était là au moins douze heures par jour. À l’hôpital, c’est passionnant de voir les liens entre les questions sociales et les questions médicales. À travers les aspects médicaux, on offre un regard, certes bref, mais quand même singulier, sur la vie des usagers. Un monsieur est tombé sur la tête, on entend son histoire. Il veut être un bon père et souhaite rentrer vite pour s’occuper de ses enfants, ne pas les laisser seuls. Un petit récit de vie, au singulier. Un rapport à l’existence.

Il y a une séquence très forte avec un médecin qui convainc par téléphone un centre d’aide social et une certaine Miss Hightower de s’occuper d’un jeune travesti avec lequel il vient de s’entretenir.

Le médecin veut aider son patient afin qu’il soit pris en charge. La personne qui travaille au service social ne veut pas l’aider et raccroche. Quand j’ai tourné Welfare en 1973, j’ai jeté un coup d’œil aux noms des employés dans ce bureau, et j’ai vu « Hightower ». Je l’ai cherchée. Cette dame se retrouve donc dans Welfare ! Elle est dans la situation inverse : elle demande quelque chose à son supérieur. Elle est sévère avec la demande du médecin dans Hospital et se retrouve dans une situation similaire dans Welfare : son patron oppose un refus à sa requête !

A propos de la première séquence, dans le bloc pendant une opération, quelle préparation faut-il pour pouvoir filmer dans un endroit où tout doit être stérilisé ?

J’ai été étonné qu’ils acceptent ! Nous avions uniquement des blouses, mais pas de gants. J’espère que le malade a guéri... Nous avons assisté et filmé toute l’opération, on voit le cœur à la fin.

Commencer le film avec cette séquence est une façon d’entrer dans le cœur de l’hôpital ?

Exactement, on entre dans le cœur et le corps de l’hôpital. J’ai essayé de monter cette séquence de façon stylisée, comme une sorte de danse des médecins, avec la blouse qu’on enfile, les gestes. Je ne souhaitais pas monter de façon littérale l’opération, mais être dans une sorte d’allégorie des gestes, des corps, du mouvement, de la précision. C’est l’une des premières fois que j’utilisais l’abstraction pour ouvrir un film.

Même si ce n’est pas la première idée qui vient en tête à propos de vos films, vous évoquez souvent leur aspect comique. Dans Hospital, au moment où un jeune homme, prostitué homosexuel, décrit les clients qu’il fréquente, la caméra bouge un tout petit peu, permettant de voir sur le mur d’à côté la couverture de la revue Life, avec la tête d’une personne exactement similaire à la description. Vous vous amusez de la présence de cette affiche par ce cadrage.

C’est un hasard formidable. Il s’agit d’une photo de John Lindsay, qui était maire de New York à l’époque ; elle prend un tout autre sens lorsque le jeune homme évoque ses clients. C’est une blague, effectivement ! Je crois surtout que mon travail consiste à reconnaître la blague qui m’est offerte. Je ne suis pas responsable de la présence de cette affiche dans le bureau du médecin. Ma responsabilité, par contre, est de mettre dans le même plan l’image de Lindsay et ce que dit le jeune travesti.

Il y a une autre séquence, à la fois tragique et comique, où il faut avoir le cœur bien accroché : cet étudiant des Beaux-Arts qui a pris de la mescaline, fait un bad trip et finit par vomir ses tripes.

Oui, c’est un vomi magnifique, cinématographique !

Et, alors que les autres patients sont assez peu loquaces et auraient plutôt tendance à s’excuser d’être là, lui prend toute la place et n’arrête pas de parler. On a le sentiment que vous vous moquez un peu de lui ?

Je ne me moque jamais des gens. Si je le faisais de façon délibérée, ce serait moi l’idiot. Il se met lui-même dans une situation comique. Moi, je filme les conséquences de la mescaline chez cet homme. C’est effectivement une situation moins grave que les autres — je l’ai d’ailleurs vu marcher peu de temps après. Je comprends où vous voulez en venir, mais je ne filme que ce qui se passe. Tout ce qu’il dit est comique — quand il parle de l’art, quand il demande aux policiers de jouer un peu de musique. C’est lui qui crée de la comédie, ce n’est pas moi qui ai écrit son texte et dirigé ses mouvements.

À aucun moment vous ne vous posez la question d’éteindre la caméra ?

À aucun moment, devant une situation réelle, on tourne. J’ai fait des exceptions deux fois dans Hospital : la première, avec un homme travaillant dans le métro et qui s’était électrocuté — tous ses nerfs étaient brûlés, il était en train de mourir, sa famille était autour de lui. J’ai décidé d’arrêter, mais je pense que ce n’était pas une bonne décision. Une autre fois, avec un autre homme qui se trouvait sur un brancard : un infirmier l’a agrippé pour le changer de place en touchant la partie très blessée de son corps, sans comprendre que c’était très douloureux. Le malade a commencé à hurler. C’est, je crois, la seule fois où je suis intervenu : « Ce n’est pas le bon côté, essayez de l’autre. »