Laissez-moi

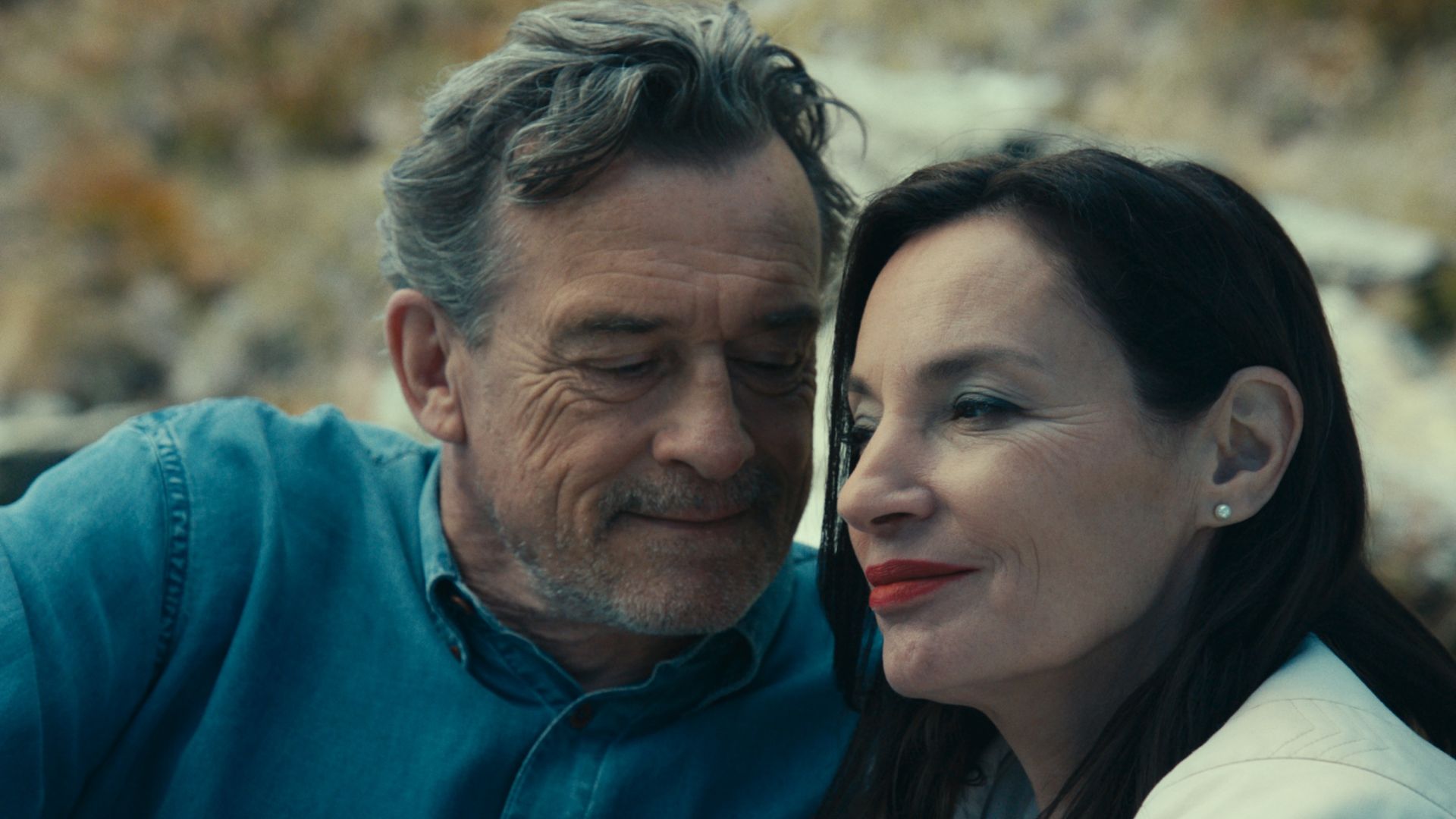

Chaque mardi, Claudine, une mère dévouée, se rend dans un hôtel de montagne, près du barrage de Grande Dixence, pour y fréquenter des hommes de passage. Lorsque l'un d'eux décide de prolonger son séjour pour elle, Claudine en voit son quotidien bouleversé et se surprend à rêver d'une autre vie…

Par la fenêtre, une forêt de mélèzes. Le train serpente. Si prendre de l’altitude s’avère être une promesse faite au regard, un changement de perspective, une mise à distance quelquefois salutaire, il est tout autant question d’un déplacement en soi-même, d’une écoute du monde par en-dessous. En refusant de dissimuler ses propres tentatives, cultivant dès lors une vulnérabilité proche des personnages qu’il met en scène, Laissez-moi, le premier long métrage du réalisateur genevois Maxime Rappaz, présenté en ouverture de l’ACID à Cannes, touche par sa sincérité. Préférant la simplicité au spectaculaire, il produit une narration qui, dépourvue de jugement ou d’intrusion, tend à l’essentiel. (…) Laissez-moi convie en outre à considérer l’oscillation entre présence et absence, parole et silence. En effet, l’usage des mots dits, tus, ou encore empruntés, participe d’un même mouvement : la constitution d’un langage, quelquefois maladroit, ayant pour but de rendre accessible en creux, à soi-même, et à l’autre, en dépit de la réalité qu’il fait advenir, ce qui nous traverse. Si les lettres fictionnelles postées chaque semaine par Claudine à son fils semblent répondre à un besoin mutuel, elles rappellent le recours au fantasme et au mythe pour tenter de parer à l’inexplicable. Cette alternance s’inscrit également dans un quotidien rythmé par la responsabilité portée par une femme devenue mère, puis proche aidante. Évitant avec habileté le piège de la dramatisation, malgré l’articulation de certains ressorts prêtant à l’action une sensation fugace de déjà-vu, ce film donne à entrevoir le rituel d’un désir qui, loin de faner, demeure vivant, quoique divisé. Or, si l’urgence de repousser tout attachement persiste en toile de fond, l’ambiguïté subsiste, contribuant à renforcer une danse quelque peu mélancolique, avant tout solitaire. La rencontre avec Michael (Thomas Sarbacher) précipite une stabilité sinon étouffante, rassurante. Cette figure d’un homme aimant, bienveillant, offrant un autre modèle de masculinité, opère telle une réparation. Discrète, elle réaffirme une tendresse sous-jacente, elle-même appuyée par le soin apporté à la photographie (Benoît Dervaux). À cet égard, l’on soulignera la finesse du travail sur la lumière. Celle-ci se révèle tant dans les plans larges, sublimes, à la découpe précise, quasi architecturale, que dans l’intimité des corps filmés de très près. Montrés comme ils le sont peu, sans fard, altérables, marqués par le passage du temps, ils se dévoilent en clair-obscur avant de disparaître dans la pénombre. En signant une bande-originale au piano, Antoine Bodson invite à une contemplation par touche. Sensible, puisqu’il sert le propos avec délicatesse, ce choix ouvre un espace généreux au sein duquel les émotions peuvent se déployer. Une élégante sobriété. (Cassiane Pfund, filmexplorer)