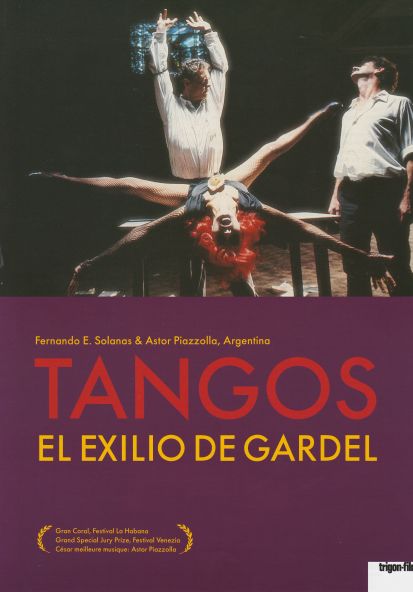

Tangos - el exilio de Gardel

Un groupe d'exilés argentins décide de raconter l'histoire de son déracinement en montant une tanguédie, un spectacle musical sur le tango : L'Exil de Gardel. Juan 1, un joueur de bandonéon, veut monter cette création à partir du livre que lui envoie Juan 2, de Buenos Aires où il résiste à la dictature militaire. A partir de l'histoire du célèbre chanteur Carlos Gardel, Solanas nous délivre une magnifique « tanguédie », mélange de tango, de comédie et de tragédie, sur le thème de l'exil, sort de nombreux argentins qui fuient leur pays pour échapper à la dictature.

Partant d’une interrogation personnelle sur l’identité en exil, Solanas crée un film éclaté, dont la structure complexe reflète l’écartèlement vécu par les personnages. A priori il s’agit d’un patchwork qui mêle tons, genres et styles, à la manière si l’on veut, de ce que réclamait Hugo dans la préface de Cromwell. On passe du rire aux larmes, du grotesque au fantastique, de la danse strictement chorégraphiée à des adresses aux spectateurs, tout cela formant un entrelacs subtil qui résonne comme une plainte profonde. Mais le fourre-tout n’est qu’apparent : Solanas a organisé son récit en chapitres, eux-mêmes divisés en tangos thématiques. Surtout, c’est à partir de motifs qui se répondent que le récit se structure, à la façon d’un poème dont les rimes sont autant visuelles que sonores : la musique bien sûr, qui souligne et approfondit des éléments diégétiques, mais aussi les ponts, les miroirs et les vitres avec leurs reflets, les mannequins, la fumée et la brume, les fermetures à l’iris, et les majestueux travellings enveloppants. De même certaines séquences, telles les tentatives de téléphoner gratuitement, se répètent avec des variantes.

On n’en finirait pas d’énumérer les beautés de ce film : Juan apprenant la mort de sa mère au téléphone (...), le même retenant ses larmes sur le quai de la gare, sont des moments d’émotion intense. Plus risquée, la convocation des fantômes (Gardel, San Martin, la mère) se teinte d’une mélancolie poignante sans jamais sombrer dans le ridicule, ce qui relève d’un art consommé. C’est qu’au fond Solanas ose tout, même le grotesque (les deux scènes dans lesquelles les deux metteurs en scène se brisent au sens propre) et son énergie extraordinaire emporte l’ensemble en un mouvement tout de vitalité, ce qu’évidemment les travellings déjà cités concrétisent.

Si la réflexion sur l’exil est omniprésente, elle se diffracte en différents éléments aussi bien allusifs qu’explicites. Le tango bien sûr le symbolise, métaphore de l’Argentine, mais aussi de la nostalgie prégnante. Cependant d’autres motifs répétés (le téléphone, les lettres qui trouvent un écho dans les feuilles ou les tracts) figurent magistralement cette tristesse de l’éloignement. Plus subtil, le dialogue prend en charge une idée souterraine, formulée par Philippe Léotard : « l’exil, c’est moi ». Du coup le thème passe du cas particulier au général, l’exil devenant une part inévitable de la condition humaine.

On n’épuisera pas les beautés de Tangos, l’exil de Gardel. Mais le film est également un défi intellectuel, notamment par un commentaire permanent intégré à la diégèse. Tout se passe comme si Solanas se moquait de la critique en l’explicitant : Marina Vlady parle du spectacle (donc du film) en le trouvant « bourré de talent mais un peu incompréhensible » ; une autre dame le juge « trop typique, trop argentin » ; Juan réclame une forme nouvelle et parle d’une écriture « sans logique ». Le cinéaste se moque de lui-même, de manière allusive, à travers le personnage du vieux gardien qui commence un discours sur le néocolonialisme (thème récurrent chez Solanas) et se fait interrompre très vite.

Trente ans après, on reste sidéré par l’audace permanente du film et son inépuisable richesse. Solanas s’appuie également sur une interprétation de choix (on aperçoit même l’impeccable Claude Melki) et sur sa technique sans faille : à plusieurs reprises on se surprend à admirer un cadre, une composition ou un mouvement de caméra virtuose. Et quand, à la fin, la narratrice s’adresse au spectateur (figure casse-gueule par excellence) pour tirer une forme de morale souriante (« Aucune tragédie ne dure bien longtemps »), le charme continue d’opérer : c’est que Solanas a bâti une histoire non seulement brillante, mais encore pétrie d’humanité dans ce qu’elle peut avoir de douloureux aussi bien que d’enthousiasmant.

François Bonini, AVoir ALire