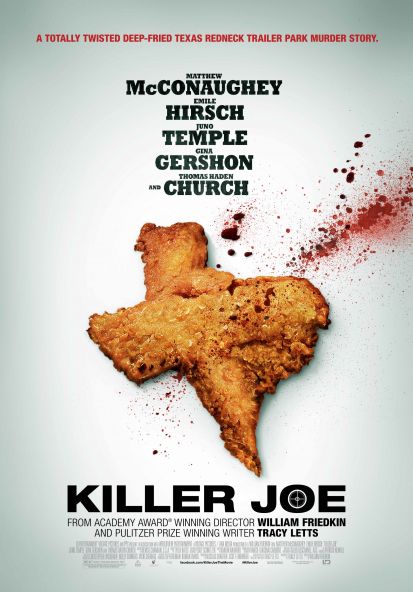

Killer Joe

Chris, 22 ans, minable dealer de son état, doit trouver 6 000 dollars ou on ne donnera pas cher de sa peau. Une lueur d’espoir germe dans son esprit lorsque se présente à lui une arnaque à l’assurance-vie. Celle que sa crapule de mère a contractée pour 50 000 dollars. Mais qui va se charger du sale boulot ? Après Bug (2006), Friedkin adapte à nouveau une pièce de Tracy Letts et brosse un portrait féroce de l’Amérique profonde.

Antéchrist emblématique du "Nouvel Hollywood", William Friedkin n'est pas du genre à avoir froid aux yeux. La scène d'ouverture de son dernier long-métrage, Killer Joe, en est une preuve éloquente. Sous un ciel d'orage, Chris, un jeune dealer (Emile Hirsch), frappe à la porte de son père, Ansel, qui ne répond pas. Sharla, sa belle-mère (Gina Gershon), lui ouvre enfin. En très petite tenue, elle exhibe sans la moindre gêne sa toison pubienne, laissant le pauvre Chris nez à nez avec l'origine du monde - ou du moins ce qui, dans cette ville paumée du Texas, y ressemble.

Chris n'a guère le temps, de toute façon, de s'offusquer d'une telle apparition. D'autres menaces, autrement plus dérangeantes, se font jour. Le jeune homme veille d'un oeil sur sa petite soeur, Dottie, qui n'a pas encore vu le loup, et surveille de l'autre sa mère, que le démon de midi possède d'un peu trop près - n'en déplaise au nouvel amant de celle-ci, un certain Rex.

Pour ne rien arranger, Chris doit beaucoup d'argent à la mafia locale, qui s'en agace, si bien qu'il doit rapidement trouver une solution. Celle-ci se présente sous les traits méphistophéliques de Killer Joe Cooper (Matthew McConaughey), un flic qui arrondit ses fins de mois en tant que tueur à gages. Pistonné par Rex, qui s’y connaît en assurances-vie, Chris a appris que Dottie recevrait une petite fortune si, par malheur, leur mère indigne venait à trépasser. Avec l'accord d'Ansel et Sharla, il charge Joe de mettre en oeuvre ce funeste fantasme. Seul hic : comme tout tueur qui se respecte, Cooper réclame une avance. A cours, Chris et Ansel acceptent de lui livrer, en guise de caution, la petite Dottie, aux charmes de laquelle le satyre n'est pas insensible.

Comme il était à prévoir, ce pacte va prestement déraper, jusqu'à l'éprouvant bain de sang final, durant lequel Joe exigera notamment que Sharla, défigurée, prodigue une fellation sur un morceau de poulet frit – séquence qui ferait passer les flics orduriers d’Abel Ferrara pour d’adorables poussinets. Regard de braise, accent redneck au couteau, mâchoire tombante, corps tordu de concupiscence satanique, Matthew McConaughey trouve ici le rôle de sa vie. L'ex-jeune premier abonné aux comédies romantiques porte à incandescence son infernale métamorphose, entamée avec Magic Mike, de Steven Soderbergh, et poursuivie, depuis, avec The Paperboy, de Lee Daniels et Mud, de Jeff Nichols. D'une impétuosité fourbe et rentrée, il campe toutes les facettes de Lucifer, tour à tour tentateur, accusateur, exterminateur et - plus encore - scrutateur.

"Your eyes hurt" : "Tes yeux font mal", lui souffle ainsi, par deux fois, Dottie (Juno Temple, excellente en proie désemparée). Le diable se niche dans les détails, et les spectateurs les plus attentifs auront noté qu'une présence souterraine traverse tout le film : celle de la télévision, qui diffuse scène après scène son flot d'inepties et d'atrocités. Avant de faire dire la messe à la tablée en lambeaux, Joe ne manque pas de saccager, avec force fracas, l'écran familial. Manière de rappeler d'où, précisément, vient le fléau dont il n'est que le modeste exécuteur.

Ce geste iconoclaste résume, pour ses contempteurs comme pour ses adorateurs, le cinéma de Friedkin. Les premiers ne voient, chez le réalisateur de L'Exorciste, qu'ultraviolence gratuite et amorale, purgeant, avec un mépris ironique, une humanité réduite à ses plus vils archétypes. Dans le calvaire enduré par les personnages féminins de Killer Joe, rattachés aux représentations les plus archaïques de leur sexe (vierge, mère et prostituée), ceux-là trouveront, n'en doutons pas, matière à conforter leur dédain.

Les seconds, au contraire, saluent l'auteur de La Chasse comme un pape de la course-poursuite, un démiurge de l'adaptation littéraire, un ange de l'ambiguïté. Tiré d'une pièce de Tracy Letts, Killer Joe et ses chassés-croisés pétaradants leur donnera le même type de satisfaction qui convulse le Malin à l'approche de sa cible. Un plaisir mêlé d'effroi, qui tire sa légitimité d'un pari aussi problématique qu'admirable lorsqu'il est, comme ici, tenu : pour exorciser le Mal, il ne suffit pas de dévisager le diable, il faut encore adopter son regard et, après en avoir saisi les leurres, se crever les yeux.

Aureliano Tonet, Le Monde