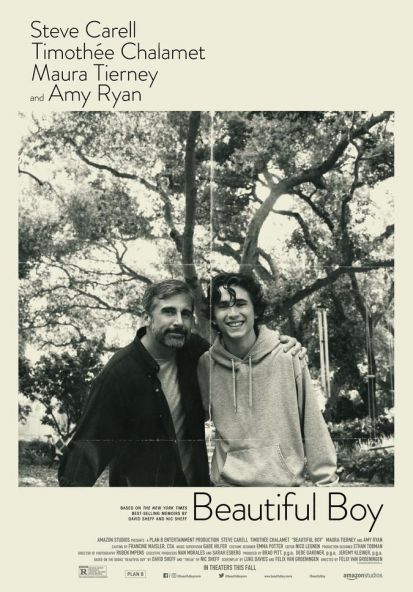

My Beautiful Boy

Basé sur le best-seller des mémoires du père et du fils David et Nic Sheff, My Beautiful Boy raconte l'expérience déchirante et inspirante de la survie, de la rechute et du rétablissement dans une famille aux prises avec la dépendance depuis plusieurs années.

En trois films consécutifs (La Merditude des choses, Alabama Monroe, Belgica), le Belge Felix Van Groeningen s’est imposé comme le portraitiste inspiré – et mélomane – des familles dysfonctionnelles, aspirées par les trous noirs de l’atavisme et de la dépendance. Adepte d’un cinéma total, euphorisant et plombant, trivial et mythologique, déconstruit et narratif, FVG se distingue aussi par son amour de la culture américaine, patent à travers ses personnages de rednecks flamands fans de Roy Orbison dans La Merditude... ou de bluegrass dans Alabama Monroe. Il ne faisait aucun doute que cet homme-là n’allait pas se limiter longtemps au plat pays. Les choses n’ont pas traîné. Lors de la campagne pour les Oscars 2014 (où Alabama Monroe a concouru dans la catégorie Meilleur Film étranger), il se fait approcher par des représentants de Plan B, la société de production de Brad Pitt, qui lui soumettent le projet d’adaptation des mémoires de David et Nic Sheff. Récit du combat d’un père pour sauver son fils de l’emprise de la drogue, Beautiful Boy : A father’s journey through his son’s addiction semble avoir été écrit pour le réalisateur belge, tant y fourmillent ses obsessions pour les liens familiaux éprouvés par les malheurs dont ils ressortent différents mais renforcés.

Journaliste reconnu, remarié et papa de deux jeunes enfants, David Sheff nourrit pour son fils aîné, Nic, une affection particulière et réciproque. Il en a d’ailleurs la garde. Comment ce père aimant a-t-il pu ignorer la lente déchéance de son rejeton préféré ? Accro depuis ses 12 ans à la méthamphétamine (ou « crystal meth », un décongestionnant nasal en vente libre qui, consommé sous sa forme pure, est un psychotrope XXL), Nic est devenu un étranger. Un menteur pathologique, un mythomane certifié, un manipulateur hors pair. Aussi transparent et prompt à disparaître qu’un fantôme, il creuse son propre tombeau et fait de la vie de ses proches un enfer. D’abord incrédule, puis terrassé par la culpabilité, David va réagir. C’est lui le héros du film, celui qui lui donne sa couleur : il s’agit ici moins d’une chronique de l’addiction (comme pouvait l’être Requiem for a Dream, par exemple) que de ses conséquences ; des dommages collatéraux et des recherches de solutions qu’elle implique. En ce sens, David Sheff se rapproche du juge Wakefield, le personnage de Traffic de Steven Soderbergh, amené à mettre le bleu de chauffe pour aider sa fille junkie. Mais si, dans l’épreuve, l’arrogant Wakefield gagnait en humilité, Sheff, lui, doit forcer sa nature bienveillante pour se hisser à la hauteur d’enjeux nécessitant poigne et lucidité. Éloge de la paternité dans ce qu’elle a de plus mythique (Sheff, c’est Orphée descendant aux Enfers pour récupérer l’être aimé), My Beautiful Boy repose sur les larges épaules de Steve Carell, dont le rôle de père décidé et blessé fait écho à celui qu’il tenait dans le récent Last Flag Flying de Richard Linklater. Des hommes intègres dont le système de valeurs va s’effondrer à l’aune du regard inquisiteur posé par la société sur leurs enfants imparfaits. Face à Carell, Timothée Chalamet, en junkie pâlichon et malingre, impressionne par la maturité de son jeu, loin des excès de son modèle Leonardo DiCaprio dans Basketball Diaries.

Fidèle à son style kaléidoscopique, Van Groeningen ne raconte pas cette histoire de façon linéaire. Les allers-retours, savamment dosés entre passé et présent, entre les jours heureux et les heures sombres, infusent une mélancolie têtue au film, qui semble courir après sa propre résilience. Le réalisateur n’en fait pas non plus des caisses, conscient de devoir s’adresser à un public élargi, peut-être moins réceptif à ses collages à la limite de l’abstraction. La tentation du lyrisme est définitivement évacuée par l’emploi d’une musique intradiégétique qui dialogue davantage avec les élans intérieurs des personnages qu’avec la musicalité propre du film. Les fans d’Alabama Monroe seront peut-être un poil déçus de voir FVG s’assagir à ce point, mais force est de reconnaître que le fond prime ici sur la forme. Le dernier plan du film, admirable de retenue et d’émotion, témoigne à cet égard de la sûreté des choix du réalisateur belge dont on attend avec une impatience renouvelée le prochain projet.

Christophe Narbonne, Première