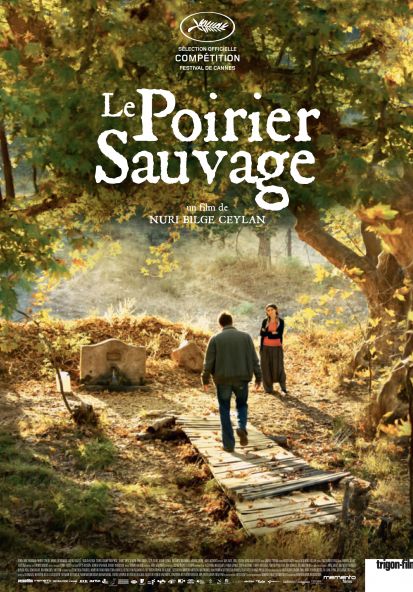

Le poirier sauvage

Passionné de littérature, Sinan a toujours voulu être écrivain. De retour dans son village natal d’Anatolie, il met toute son énergie à trouver l’argent nécessaire pour être publié, mais les dettes de son père finissent par le rattraper…

“Le Poirier sauvage” de Nuri Bilge Ceylan, encore un vrai bonheur de cinéphile

Aspirant écrivain, Sinan erre en quête d’un avenir qui s’annonce désolant… Après “Winter Sleep”, Palme d’or 2014, le réalisateur turc signe une fresque superbe à la Tchekhov.

Qu’il filme un procureur et un médecin à la recherche d’un cadavre introuvable (Il était une fois en Anatolie, 2011), un comédien-hôtelier vaniteux, soudain contesté par sa sœur et sa jeune femme (Winter Sleep, 2014), ou, ici, un jeune homme en quête d’avenir, Nuri Bilge Ceylan peint des fresques romanesques. D’une ampleur presque anachronique en un temps où il faut être bref, où l’esquisse tient lieu de psychologie et où l’imaginaire s’estompe sous la vérité factice des faits divers. Nuri Bilge Ceylan, lui, mise sur le temps qui lui permet de saisir, comme dans les romans d’apprentissage de jadis, ceux de Tolstoï ou de Stendhal, le destin fluctuant et l’évolution progressive de personnages en butte à eux-mêmes, à la vie qu’ils mènent, à celle que la société leur fait mener.

Sinan vient de terminer ses études. Jadis, pour se sortir de sa condition, Julien Sorel avait le choix entre « le rouge et le noir » — l’armée ou la prêtrise. Pour Sinan, ce serait entre la littérature et l’enseignement, à condition de réussir un concours complexe qu’il s’apprête à rater. Résigné, il sait que des milliers de futurs profs, bien plus doués que lui, attendent, sans se lasser ni se plaindre, un poste, n’importe lequel, quitte à se retrouver dans les coins les plus reculés de la Turquie. Quant à ce qu’il écrit, nul n’en veut : personne ne s’intéresse à ses émois devant la culture populaire ou à la beauté d’un arbre noueux et ratatiné, appelé « le poirier sauvage ». Non : le voilà décidément bon pour le service militaire, qu’il attend avec une angoisse mêlée de résignation.

Comme tous les héros du cinéaste, Sinan n’appelle ni l’indulgence ni la connivence. Il n’est pas très aimé, parce que pas vraiment aimable. Conscient, sinon de sa supériorité, du moins de sa valeur, il regarde de haut les notables de sa petite ville — particulièrement obtus, au demeurant — lui refuser leur aide pour la publication de son essai. Il s’attaque, sans raison valable, à un romancier, croisé dans une librairie, qui, d’abord courtois, se lasse vite de l’insolence (la lucidité ?) de ce petit coq bardé de certitudes. Celui que Sinan méprise le plus, cependant, est son père, enseignant presque retraité, devenu joueur compulsif avec l’âge et qui s’obstine, malgré les moqueries des paysans locaux, à creuser un puits dans une terre sans eau. A tous ceux qui le jugent, y compris sa famille, le père oppose un petit rire, plaintif et grinçant, qui résonne comme une protection et une attaque : « Vous ne m’aimez pas ? Eh bien, je ne vous aime pas non plus ! »…

Ces silhouettes qui se croisent, s’expliquent et s’affrontent dessinent, peu à peu, le projet de Nuri Bilge Ceylan, encore plus ambitieux que celui de Winter Sleep,pourtant si réussi : capter comme Anton Tchekhov savait le faire — en douce et en douceur — le mal-être d’un pays, peut-être même d’une société. Au téléphone, Sinan parle avec un copain, devenu flic anti-émeutes, qui apaise son stress en tapant comme un forcené sur les rares manifestants osant s’opposer à l’autorité. Quelques brefs instants, où le temps semble se suspendre, il rencontre, sur un chemin embrasé de lumière, la fille merveilleuse qui osait tout affronter, autrefois, et qui a rendu les armes : prête à épouser, pas même le semi-vaurien qu’elle aimait, mais un vieux qui la rendra riche et malheureuse. « La vie semblait à notre portée. Elle est si loin de nous, désormais », dit-elle avant de disparaître à jamais… Difficile d’oublier, aussi, l’audacieuse séquence où le héros et deux imams semblent zigzaguer dans le paysage. On y entend d’étonnantes formules : « Fouiller le Coran à la recherche d’arguments pour avoir le dernier mot, ce n’est pas très digne. »

Le film repose sur des plans-séquences que leur discrétion rend presque invisibles. Sur des ellipses foudroyantes, aussi (le service militaire de Sinan est résumé en quelques secondes neigeuses et embrumées), et d’extraordinaires plans fantasmatiques (le visage d’un bébé recouvert de fourmis, un faux mort dans un puits). Lorsque Sinan offre à sa mère un exemplaire de son roman, il émet, soudain, un petit rire qui rappelle, sans qu’il en ait conscience, celui du père dévoyé auquel il ressemble déjà : c’est que la dérision — ainsi que la déraison, d’ailleurs — semble la seule façon possible de survivre dans la Turquie d’aujourd’hui. Et dans le monde tel qu’on l’a voulu ou accepté.

Voir un cinéaste, sans doute au sommet de son art, construire ainsi, de film en film, une œuvre que l’on sait désormais capitale, fait partie des joies que se réservent les cinéphiles. Et les justifie dans leur passion.

Pierre Murat, Télérama