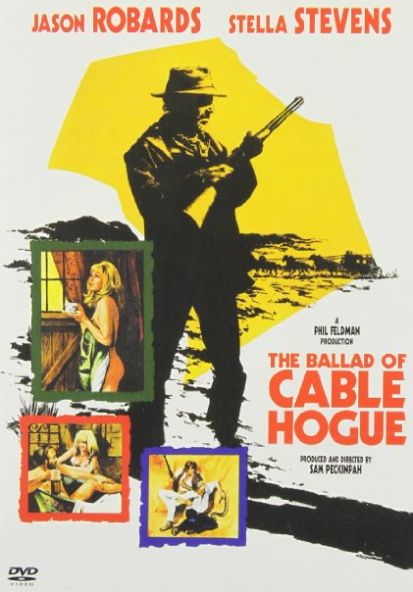

The Ballad of Cable Hogue

Cable Hogue est laissé pour mort dans le désert du Far West par ses collègues. Alors que tout semble le condamner, il trouve miraculeusement de l'eau. Remis sur pied, il décide d'utiliser cette source à des fins lucratives. Il débute sa nouvelle vie en suivant les conseils d'un homme louche et il rencontre Hildy, une prostituée, dont il tombe sous le charme...

Détenant le scénario et nourrissant le projet depuis 1966 alors qu’il travaillait encore à la télévision, Peckinpah commença à tourner Un nommé Cable Hogue en 1969 alors qu’il avait à peine fini de monter La Horde sauvage. Contraste garanti, incompréhension aussi, la Warner décidant ainsi, pour ne pas perturber ceux qui avaient fait le succès commercial du premier, de compromettre celui du second en le sortant en double programme. Ne voilà ni le premier ni le dernier épisode de l’affrontement permanent opposant l’ingérable et bouillonnant cinéaste aux studios. C’est que sa ballade a de quoi décontenancer ceux prompts à étiqueter Peckinpah comme cinéaste du coup de grâce porté aux mythes américains, du montage virtuose de la violence, de l’amertume absolue. Ceux-là découvrent ici avec stupeur une comédie burlesque ne lésinant pas sur la gaudriole et les gags graisseux, où ils peinent à retrouver trace de la sévérité pétrifiante qui, juste un film auparavant, mettait à bas idéaux et hiératisme hollywoodiens. Ce Far West-là n’est pas démythifié dans le ballet des morts violentes, mais dans la grosseur des traits de la parodie bon enfant : ici, les armes parlent peu, la religion vient à point nommé pour suborner des filles peu farouches (hilarant personnage de prêcheur campé par l’Anglais David Warner), les gens les moins sympathiques se révèlent plus pathétiques que méchants, et même un gros banquier à l’œil sévère est capable d’un subit accès de générosité.

Peckinpah aurait-il soudain trouvé un peu de foi en l’humanité, ou du moins aurait-il choisi résolument de rire gentiment de ses travers ? Pas si simple. L’écart entre ce film et le précédent est au fond une affaire de cible, de centre d’intérêt du cinéaste. Dans La Horde sauvage, la sensibilité du cinéaste ruait dans l’enclos d’un univers de mythe codifié qu’il visait nommément, malmenait et déchirait de toute son énergie. Ici, le même mythe est, au fond, déjà mort dans "l’épisode précédent", il n’y a donc pas lieu de répéter le traitement sur le petit univers qui le remplace ici et qui ne peut être qu’un simulacre peu convaincant. D’où l’image de grosse blague inconsistante qui se dégage du tableau dressé du Far West dans Un nommé Cable Hogue : une autre forme de désacralisation, paradoxalement plus légère car moins offensive. Comme par ailleurs dans ses fameux ralentis sur des corps criblés de balles, le traitement que réserve Peckinpah à ce tableau flirte avec l’abstraction dans ses audaces formelles, cette fois hors de tout contexte funèbre : il va jusqu’à inviter les mânes du cinéma comique muet quand il fait détaler en montage accéléré ses personnages douteux pris en fâcheuse posture, et même le cartoon sur un billet de banque où une tête de chef indien a remplacé celle du Président et fait un clin d’œil. Mais cette peinture caricaturale du Far West ne constitue pas la raison d’être du film : elle reste en toile de fond. Le gommage des aspérités qui s’opère dans la bonne humeur sur cet environnement agit comme contrepoint révélateur à l’acuité du regard porté par le cinéaste sur l’objet de son attention : le héros – ou antihéros – de sa ballade, Cable Hogue. La Horde sauvage prenait pour cible un monde et un groupe, Un nommé Cable Hogue un individu.

Benoît Smith, Critikat