« Les femmes africaines doivent être partout. Elles doivent être dans les images, derrière la caméra, dans la salle de montage, et impliquées dans toutes les étapes de la réalisation d’un film », affirmait la cinéaste dans la revue Écrans d’Afrique, en 1995, éclairant ainsi sa conception si singulière de son propre travail. Filmeuse sans relâche, Sarah Maldoror s’est aventurée sur de nombreux territoires au fil d’une oeuvre composée de plus de quarante films : courts et longs métrages, téléfilms, reportages et documentaires, démontrant ainsi sa curiosité, la plasticité de son imagination et le foisonnement de ses idées.

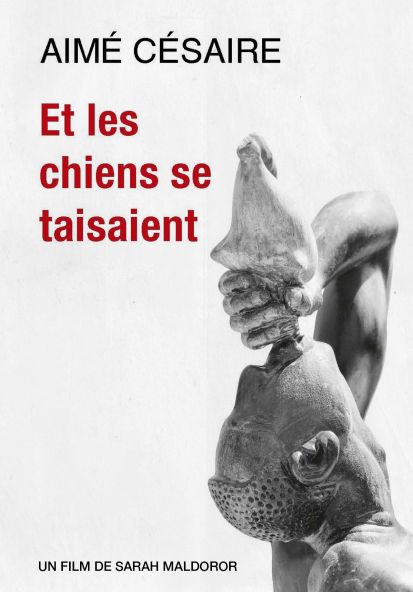

Par engagement politique, par croyance profonde dans l’éducation, dans la puissance de l’Histoire et dans la nécessité de la transmission, la cinéaste a multiplié les films sur l’histoire de la pensée noire, son héritage et ses héros. Des portraits d’artistes comme Toto Bissainthe, Wifredo Lam, Léon Gontran Damas et surtout Aimé Césaire, à qui elle consacre cinq films, aux fictions volontiers drolatiques sur l’identité afro-descendante (Un dessert pour Constance, L’Enfant cinéma notamment), en passant par les documentaires contemporains des libérations africaines, présentés ici sous le nom de Trilogie de carnaval, sans oublier son chef d’oeuvre inaugural, Sambizanga, première fiction réalisée par une femme sur le continent africain, en 1972.

Mentionner le nombre de ses films et l’ampleur de cette oeuvre traversée par la poésie et la recherche artistique ne doit pas faire oublier les résistances que Sarah Maldoror a affrontées sa vie durant. Laissant derrière elle l’équivalent de son oeuvre en scénarios et projets inaboutis, « la poétesse à la caméra », comme l’appelait tendrement sa fille aînée, Annouchka de Andrade, disparaît en 2020. Grâce à la volonté et l’engagement de cette dernière et de sa soeur, Henda Ducados, l’année 2025 est l’occasion de (re)découvrir le travail de cette figure du cinéma mondial, dont l’essence se volatilise dès que l’on pense l’avoir enfin saisie."

-Amélie Galli & Louise Rinadi, programmatrices au service cinémas du département culture et création, Centre Pompidou